『逃げ上手の若君』に登場する吹雪のキャラクターは、多くの読者にとって魅力的でありながらも謎に包まれています。

彼の正体や裏切りの動機を知ることで、物語の深みをさらに理解することができるでしょう。

この記事では、吹雪の過去や背景、裏切りに至った理由を詳しく解説し、彼のキャラクターの魅力に迫ります。

この記事を読むとわかること

- 吹雪の出身や教育、そして彼が高師冬であることの詳細

- 吹雪が北条時行を裏切った理由とその背景

- 吹雪の裏切りが物語全体やキャラクターに与えた影響

吹雪の正体とは?

『逃げ上手の若君』に登場する吹雪は、その正体と背景が物語の進行とともに明らかになっていきます。

彼の出自や教育、そして高師冬としての過去には、彼が持つ信念や葛藤の根源が隠されています。

吹雪のキャラクターは、単なる剣士としての強さだけではなく、彼が背負う宿命や選択の積み重ねによって深みを増しています。彼の過去を紐解くことで、その行動や思考の背景がより鮮明に見えてくるでしょう。

吹雪の出身と教育

吹雪は足利方の下級武士の家系に生まれました。

彼の家系は代々戦の最前線に立つ家柄でしたが、身分は決して高くなく、常に過酷な環境で生き抜くことを強いられていました。そのため、幼い頃から武芸の修練を積むことが宿命づけられていました。

吹雪は足利学校に学び、武士としての教養と戦闘技術を徹底的に叩き込まれます。

足利学校は当初、学問を修める場でしたが、戦乱の時代を迎えるにつれ、武士の育成機関としての役割を強めていきました。そこで吹雪は剣術や兵法のみならず、知略や精神の鍛錬にも重点を置いた教育を受けました。

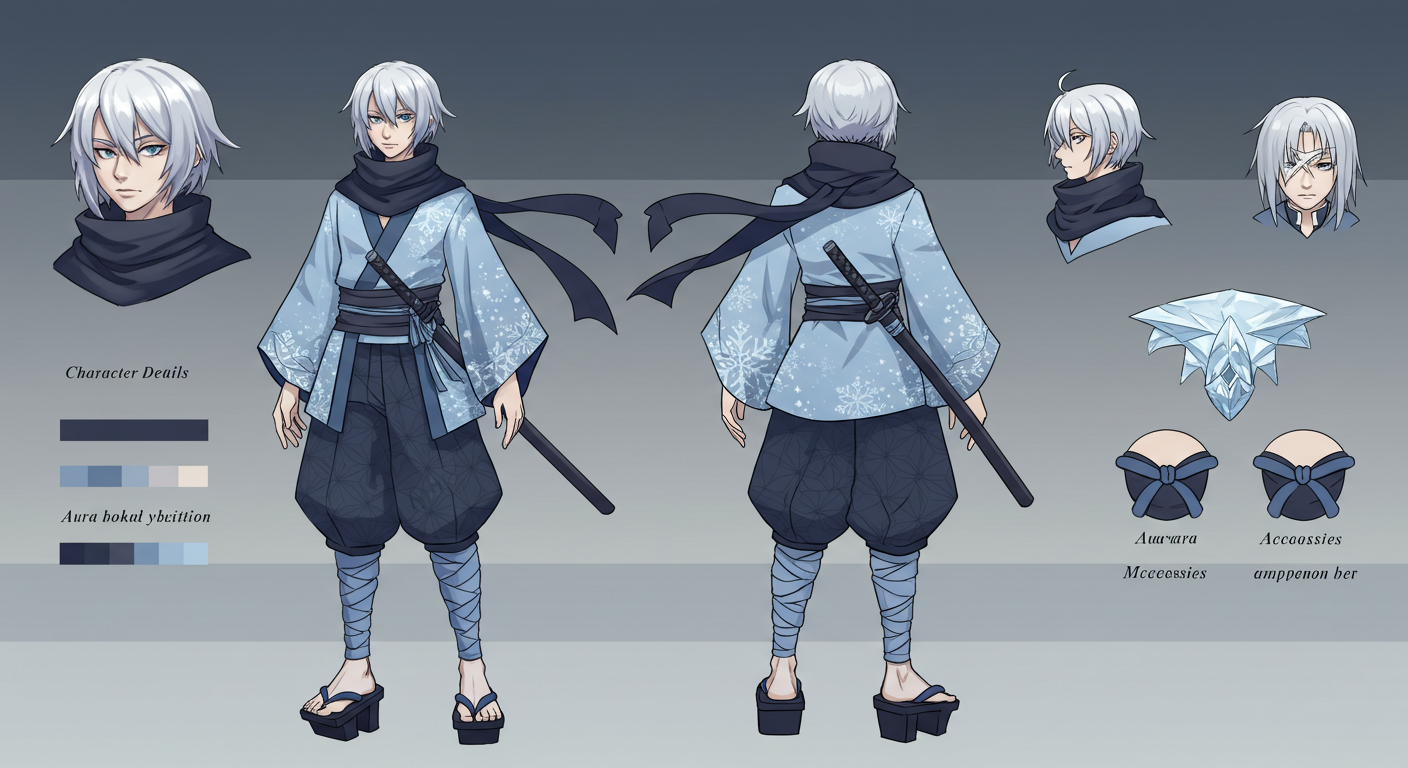

彼の剣技は、その教育環境の中で磨かれたものです。特に二刀流の剣技を得意とし、対多数戦において圧倒的な実力を発揮します。

この厳しい教育を受けたことで、彼は優れた戦士へと成長しましたが、それと同時に冷静で合理的な思考も身につけていきました。しかし、彼の内には常に「生き残るためには強くならなければならない」という強迫観念が根付いていました。

高師冬としての過去

物語が進むにつれて、吹雪の正体にはさらなる衝撃の事実が隠されていることが判明します。

彼は高師直の養子である高師冬という身分を持ち、足利幕府の中枢に関わる存在でした。

高師直は室町幕府の実力者として知られる人物であり、その影響下にあった吹雪の幼少期は、他の武士とは比べものにならないほど過酷なものでした。

特に、養父である高師直は吹雪に対し、圧倒的な力を持つ存在になることを求め、彼に徹底的な戦闘訓練を課しました。しかし、その訓練はもはや教育の域を超えたものであり、虐待に近いものだったと言えるでしょう。

吹雪はこの過酷な環境の中で、己の生存本能を極限まで研ぎ澄まし、戦いの中で生き抜く術を学びました。しかし、それと同時に「自分はただの駒でしかないのか?」という疑念を抱くようになります。

そして、ある日彼はその運命を自らの手で断ち切る決断をします。

吹雪は養父である高師直に刃を向け、ついにその支配から逃れることを決意しました。この決断は彼の人生における大きな転機となり、彼を「高師冬」ではなく、「吹雪」としての新たな道へと導くことになります。

しかし、この出来事は彼の心に深い傷を残しました。彼が抱く冷徹さや非情な判断は、ただの性格ではなく、彼が生き延びるために身につけざるを得なかったものなのです。

その後、吹雪は新たな主君を探す旅に出ます。その過程で北条時行と出会い、彼に仕えることを決意しました。

吹雪の正体が物語に与える影響

吹雪の正体が明らかになることは、『逃げ上手の若君』の物語において大きな意味を持ちます。

彼は単なる剣士ではなく、権力の渦に巻き込まれた悲劇の人物であり、己の宿命を変えようと足掻く存在です。その背景を知ることで、彼の行動や選択に対する理解が深まります。

また、吹雪の過去は、物語の主軸である「逃げること」の意味にも通じます。北条時行は戦乱の中で生き延びるために「逃げる」ことを選びますが、吹雪もまた「逃げる」ことで自らの人生を変えようとした人物なのです。

しかし、吹雪の「逃げる」は決して弱さではなく、新たな道を切り開くための決断でした。そしてその選択が、後に彼を再び大きな運命の渦へと引き戻していくことになります。

読者は、彼の背景を知ることで、吹雪の持つ飢えと渇望が、ただの野心ではなく、彼の人生そのものから生まれたものだと理解できるでしょう。

吹雪というキャラクターが持つ複雑な要素を紐解きながら、彼が物語に与える影響をさらに深く考察していきましょう。

吹雪が裏切りに至った理由

『逃げ上手の若君』において、吹雪の裏切りは物語の大きな転換点となります。

彼がなぜ北条時行を裏切り、足利尊氏に寝返ることになったのか、その理由を深く掘り下げていきましょう。

この裏切りには、単なる「寝返り」という言葉では片付けられない、精神的な揺らぎと宿命の重圧が存在します。

吹雪はどのようにしてこの決断に至ったのか——その背後には、足利尊氏の神力と過酷な幼少期の記憶が深く影を落としていました。

足利尊氏の神力の影響

吹雪が北条時行を裏切る最大の要因の一つは、足利尊氏の持つ強力な神力でした。

この神力は、単なる武力ではなく、人の心を操るような精神的支配力を持っていました。

吹雪は、尊氏の神力に直接触れたことで、その圧倒的な存在感と威圧感に呑み込まれていきます。物語の中で彼は何度か尊氏の影響を受け、そのカリスマ性に魅了される描写が見られます。

特に、尊氏を討とうとする計画が失敗に終わった瞬間——

「この者には逆らえない」という直感が、吹雪の心の奥底に焼き付けられました。

尊氏は、ただ強いだけの男ではなく、周囲の人間を魅了し、従わせる不思議な力を持つ存在でした。それは神がかった威厳を帯びており、武士である吹雪でさえ、その影響から完全に逃れることはできませんでした。

「時行に仕え続けるべきか、それとも尊氏に従うべきか」

この選択を迫られたとき、吹雪の心には迷いが生まれ、やがて彼は己の生存本能に従って行動することを選ぶのです。

過酷な幼少期と父親の影響

吹雪の裏切りには、彼の幼少期の過酷な経験が大きく関係しています。

吹雪は幼い頃から父親による容赦ない鍛錬を受けて育ちました。

それはもはや武士としての修行ではなく、極限状態での生存実験に等しいものでした。

父親は、吹雪を一族の誇りとするために、限界を超えた試練を課しました。

食事すら満足に与えられず、寝る間も惜しんで剣を振るう日々。

肉体的な苦痛と精神的な圧迫の中で、吹雪はただ「生き残る」ためだけに戦い続けるしかありませんでした。

この経験は、吹雪の中に消えることのない飢えと渇望を植え付けました。

「もっと強くならなければ生きていけない」

「力を持つ者に従うことでしか、己の生存を確保できない」

こうした信念が、彼の判断基準を形成していったのです。

そして、目の前に現れたのが、絶対的な強者・足利尊氏でした。

彼の幼少期に植え付けられた「強き者に従う」本能が、尊氏の神力に触れたことで発動し、裏切りという形で表出することになったのです。

裏切りという選択の真意

吹雪の裏切りは、単なる利己的な選択ではありませんでした。

それは、彼の生き方そのものに基づいた必然の決断だったのです。

幼少期に身につけた「生存のための最適解」を、彼は尊氏の前でも適用しました。

「最強の者に従う」——それが、彼の生存本能による唯一の答えだったのです。

しかし、だからといって、吹雪が北条時行への忠誠を完全に捨て去ったわけではありません。

物語の中で、彼は何度も己の選択を見つめ直し、葛藤し続けています。

・本当に尊氏に従うべきだったのか?

・北条時行と共に戦う道はなかったのか?

・自分が選んだ道は、正しかったのか?

この内面的な葛藤こそが、吹雪というキャラクターをより魅力的にしている要素のひとつです。

彼の裏切りは、単なる「敵への寝返り」ではなく、己の生存本能と信念の狭間で揺れ動く苦渋の決断だったのです。

吹雪の選択が物語にどのような影響を与えるのか——

そして彼が最終的に何を選ぶのか、その結末を見届けましょう。

裏切りが物語に与えた影響

吹雪の裏切りは、『逃げ上手の若君』の物語全体において決定的な転機となりました。

彼の行動は、北条時行との関係の変化にとどまらず、戦局のバランス、キャラクターの成長、そして物語全体の緊張感にまで大きな影響を及ぼしました。

ここでは、吹雪の裏切りがどのように物語の展開を揺るがせたのかを詳しく見ていきます。

北条時行との関係の変化

吹雪の裏切りは、北条時行との信頼関係の崩壊を意味しました。

時行は吹雪を重要な仲間として信頼し、その剣技と知略を高く評価していました。そのため、吹雪の裏切りは単なる戦力の損失以上に、精神的な衝撃を時行にもたらしました。

吹雪の過去や背景を理解した上で彼を受け入れていた時行にとって、この裏切りは単なる寝返りではなく、「信じていた相手から突き放された」という深い傷を残すことになりました。

しかし、この出来事は時行にとっても重要な転機となります。

彼はリーダーとしての成長を遂げ、仲間たちの絆をより強固なものへと変えていきます。吹雪の裏切りを乗り越えることで、時行は自らの信念を再確認し、「真に信じるべき仲間とは何か」を考えるようになります。

吹雪の離反は確かに大きな痛手でしたが、それを糧にして時行とその仲間たちはより結束を強め、新たな戦いに挑んでいくのです。

物語全体への影響

吹雪の裏切りは、物語のストーリー展開にも大きな影響を与えました。

まず、北条時行の軍勢の士気に深刻な打撃を与えました。信頼していた仲間の裏切りは、単なる数の減少ではなく、仲間たちの「戦う意味」にも疑問を抱かせる出来事だったのです。

さらに、吹雪が足利尊氏側に寝返ったことで、敵勢力は一層強力になりました。

吹雪の持つ二刀流の剣技や戦場での戦術眼は、足利軍にとって非常に貴重な戦力となり、北条時行たちにとって一層の脅威となります。

また、この裏切りによって、物語全体の緊張感も一段と増しました。

それまで仲間として戦ってきた吹雪が敵となることで、戦場での心理戦や戦略がより複雑になり、単なる「武力のぶつかり合い」ではなく「策謀と信念が交差する戦い」へと変化したのです。

キャラクターの成長と影響

吹雪の裏切りは、物語の主要キャラクターたちの成長にも大きく関わっています。

**北条時行**は、この裏切りを通じて「信頼とは何か」「仲間とは何か」という問いと向き合いながら、より確固たるリーダーへと成長していきます。

**仲間たち**もまた、この裏切りによって結束を強め、「誰が何のために戦うのか?」というテーマを再確認するきっかけとなります。

そして、最も大きな影響を受けたのは吹雪自身です。

彼は尊氏のもとで新たな立場を手に入れましたが、それと同時に「かつての仲間を裏切った自分」を受け入れなければならなくなります。この選択が彼にどのような影響を与えるのか、彼自身の内面の葛藤として今後の展開でさらに掘り下げられることでしょう。

物語の核心を担う裏切り

吹雪の裏切りは、『逃げ上手の若君』において単なる戦局の変化ではなく、キャラクターの成長や物語のテーマそのものに大きな影響を与えました。

彼の行動がもたらした結果を受けて、北条時行や仲間たちは変化し、より強い意志を持って戦い続けます。

また、吹雪自身もまた、裏切りを通じて「己の信念とは何か?」という問いに向き合いながら、新たな道を模索していくことになります。

この裏切りがどのような結末を迎えるのか——

それは、物語の終盤に向けた最大の焦点の一つとなるでしょう。

吹雪の裏切りとその後の展開

『逃げ上手の若君』における吹雪の裏切りは、物語の方向性を大きく左右する転機となりました。

彼の行動は一時的な感情や利害関係によるものではなく、彼自身の生い立ちや宿命に深く根ざしたものです。

過酷な幼少期を経て、足利尊氏の神力の影響を受けた吹雪は、生き残るための最善策として裏切りを選びました。しかし、その選択がもたらした影響は計り知れません。

吹雪の裏切りがもたらした影響

まず、吹雪の裏切りは北条時行との関係に深刻な亀裂を生じさせました。

時行は仲間を信頼し、彼らと共に戦う道を選んでいましたが、吹雪の離反によって人を信じることの難しさを改めて痛感することになります。

それでも、彼はこの出来事を乗り越え、リーダーとしての成長へと繋げました。

また、吹雪が足利尊氏側についたことで、戦力バランスも大きく変化しました。

吹雪の卓越した剣技と戦術眼が足利軍にもたらされたことにより、北条時行陣営にとっては新たな脅威が生まれたのです。

この裏切りは、物語の緊張感を高めるだけでなく、キャラクターたちの信念や関係性をより深く掘り下げる要素となりました。

吹雪の成長と今後の展開

吹雪自身も、裏切りを選んだことによって自分の存在意義について考え直すことになります。

果たして、彼の選択は正しかったのか?

それとも、彼はただ生きるための手段として裏切りを選んだに過ぎなかったのか?

物語の中で、吹雪は足利側での新たな役割を果たしながらも、心の奥底ではかつての仲間との記憶を捨てきれずにいることが描かれています。

彼の内面的な葛藤と成長が、今後どのような決断へと繋がるのか、目が離せません。

物語全体への影響

吹雪の裏切りは、物語において単なる戦局の変化ではなく、登場人物たちの成長、そして物語の核心そのものに関わる重要な出来事でした。

この裏切りを機に、北条時行と仲間たちはさらに強い絆で結ばれ、より戦いに対する覚悟を固めることになります。

また、読者にとっても、「忠誠とは何か」「生きるための選択とは何か」という問いを深く考えさせるきっかけとなるでしょう。

まとめ:吹雪の裏切りの意味

吹雪の裏切りは、『逃げ上手の若君』における最大の転機のひとつです。

彼の選択が物語の展開に与えた影響は計り知れず、今後のストーリーにおいても彼の存在は大きな意味を持ち続けるでしょう。

果たして、吹雪はこのまま足利軍の剣として生き続けるのか?

それとも、彼は新たな選択をするのか?

彼の行動とその影響を追いながら、物語の展開を見守っていきましょう。

この記事のまとめ

- 『逃げ上手の若君』の吹雪の正体や背景について解説

- 吹雪は高師直の養子・高師冬であり、過酷な幼少期を過ごす

- 足利尊氏の神力の影響を受け、北条時行を裏切る

- 吹雪の裏切りが物語の展開やキャラクターに与えた影響を考察

- 二刀流の剣士としての能力と、内面的な葛藤や成長を描く

アニメの感想を書く。それが、あなたの「収入」になる時代です。

「このシーン最高だった…」

「このキャラ、○○回で一気に化けたよね」

──そんな感想を、ブログでちょっと書いてみたら

気づけば、月1万円の広告収入になっていた。

さらに、記事を増やしていくだけで、

月3万円、5万円と収益がステップアップ。

AIを活用すれば、更新もラクで、画像も文章も“好きなこと”から生まれます。

いま、アニメ好きの間で話題になっているのが、

ゼロアカという完全無料の副業講座。

✅ アニメの感想・考察・推し紹介 → コンテンツ化

✅ AI×ブログでネタ切れナシ・作業時間1/3

✅ 難しい設定・広告知識ゼロでも大丈夫(全部動画で解説)

もちろん、強引な勧誘ナシ。費用も一切ナシ。

LINE登録するだけで、ブログの始め方・AI活用法・広告収益の流れが一気にわかります。

\ 好きなアニメで、人生をちょっとチート化してみる? /

※LINEでサクッと確認OK。見るだけでも歓迎です