2024年にアニメ化が決定した「逃げ上手の若君」は、北条時行を主人公とする歴史ファンタジーです。アニメ放送に先立ち、キャラクターの相関図やその背景を理解しておくことで、より一層作品を楽しむことができるでしょう。

この記事では、主要キャラクターの関係性やそれぞれの役割について詳しく解説します。特に、北条時行と足利尊氏の因縁や諏訪頼重との絆について深掘りします。

「逃げ上手の若君」の魅力を最大限に引き出すために、相関図を通じてキャラクター同士の意外な関係性を明らかにします。

この記事を読むとわかること

- 北条時行と足利尊氏の因縁とその背景

- 諏訪頼重と北条時行の絆と共闘の経緯

- 南北朝時代の歴史的背景と主要キャラクターの役割

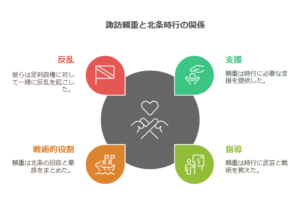

諏訪頼重と北条時行の絆

諏訪頼重が時行を助けた背景

諏訪頼重は、信濃国の有力武士であり、諏訪大社の大祝(おおほうり)として「現人神」としての権威を持っていました。鎌倉幕府滅亡後、足利尊氏の軍勢が鎌倉に迫る中、北条高時の子である北条時行は逃亡を余儀なくされました。このとき、頼重は自らの領地である信濃国・諏訪へ時行を迎え入れ、保護します。

頼重が時行を助けた背景には、単なる恩義だけではなく、政治的な思惑もありました。諏訪氏は鎌倉幕府の有力御家人であり、北条氏とは長年の関係を持っていました。しかし、それだけでなく、頼重にとって時行は足利政権に対抗するための象徴としても重要だったのです。鎌倉幕府滅亡後、足利氏の影響力が信濃国にも及ぶことを警戒していた頼重は、時行を担ぎ上げることで自らの勢力を維持しようと考えた可能性もあります。

また、諏訪大社の神威を背景に、頼重は信濃国内で強い影響力を持っていました。時行を庇護することで、幕府滅亡後の混乱の中で結束を固め、北条残党や反足利勢力の拠点としての立場を強めていきます。こうして、頼重と時行の関係は、単なる保護者と被保護者ではなく、共に足利政権と戦う盟友へと発展していきました。

共闘関係に至るまでの物語

諏訪頼重と北条時行の関係は、単なる主従関係を超えた強い信頼によって結ばれていました。頼重は時行をただ庇護するだけでなく、彼に武芸や戦術を指導し、戦うための力を養いました。特に、北条氏の旧臣や信濃の豪族たちをまとめる役割を担い、時行の復権を支える重要な人物となりました。

時行が足利政権に対する反乱を決意したのは、頼重の支援があったからこそでした。1335年、頼重は時行を擁して挙兵し、足利方の勢力を次々と打ち破っていきます。この戦いは「中先代の乱」と呼ばれ、彼らは一時的に鎌倉を奪還することにも成功しました。このとき、頼重は軍勢を率いて積極的に戦い、時行の軍の中核を担いました。

しかし、勝利は長くは続きませんでした。足利尊氏の弟・足利直義が大軍を率いて反撃に出ると、時行軍は敗れ、再び鎌倉を失うことになります。その後、頼重も足利方の追討を受け、逃亡を余儀なくされました。最終的に頼重は捕らえられ、処刑される運命を辿りますが、彼の献身的な支援なしに時行の抵抗運動は成り立たなかったでしょう。

彼らの物語は、単なる武士の戦いではなく、信頼と忠誠の物語でもありました。時行にとって頼重は、単なる庇護者ではなく、復讐と再興の道を支えた最大の理解者であり、彼の未来を託せる存在だったのです。

足利尊氏サイドのキャラクター相関図

足利直義との対立とその影響

足利尊氏とその弟・足利直義は、当初は協力関係にありました。尊氏が戦の指揮を執る一方で、直義は政治・行政を担い、室町幕府の基盤を固める役割を果たしました。しかし、二人の間には次第に深い亀裂が生じていきます。

最大の対立は、「観応の擾乱」と呼ばれる内乱に発展しました。直義は幕府の実権を握ると、尊氏に近い高師直を排除しようと画策します。高師直は尊氏の側近であり、幕府の実力者として絶大な影響力を持っていましたが、苛烈な支配を行ったため、多くの敵を作っていました。直義は師直を討ち、尊氏との間に決定的な対立を生み出します。

その後、直義は幽閉され、やがて毒殺されたとも言われています。この兄弟間の争いは、幕府内部の混乱を招き、多くの武将を巻き込む結果となりました。最終的に、室町幕府はこの争乱によって弱体化し、南朝勢力の巻き返しを許すことになりました。

佐々木道誉の娘・魅摩との関係

佐々木道誉(ささきどうよ)は、南北朝時代に活躍した武将であり、「婆娑羅(ばさら)大名」として知られる人物です。彼は派手な振る舞いや贅沢を好みつつも、政治的な手腕にも長けており、足利尊氏の側近として影響力を持ちました。

その娘である魅摩(みま)についての史実はほとんど残っていませんが、一部の伝承では、彼女は北条時行とも関係を持ったとされています。『逃げ上手の若君』などのフィクションでは、魅摩は時行と親しくなるものの、最終的には足利尊氏の影響下に入り、時行と敵対する運命を辿るキャラクターとして描かれています。

佐々木道誉自身は、足利直義派と尊氏派の間を巧みに立ち回りながら生き延びた武将ですが、最終的には尊氏側に与し、室町幕府の基盤を支える役割を果たしました。魅摩の存在がどこまで歴史に影響を与えたかは不明ですが、佐々木道誉の政治的立ち位置を考えれば、彼女が時行との関係を持ちつつも、最終的に足利方に従う立場となった可能性は十分にあります。

このように、足利尊氏と直義の対立、そして佐々木道誉や魅摩の関係性は、南北朝時代の複雑な権力闘争の一部として絡み合い、それぞれの運命を大きく左右する要因となったのです。

南朝側のキャラクターとその関係性

後醍醐天皇との関係

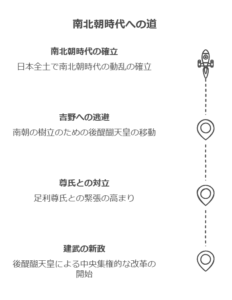

後醍醐天皇は、鎌倉幕府を倒し、1334年に「建武の新政」を開始した天皇です。彼は中央集権的な天皇親政を目指しましたが、貴族を優遇する政策や武士への軽視が不満を生み、足利尊氏との対立を招きます。尊氏は当初、後醍醐天皇に忠誠を誓い鎌倉幕府を滅ぼしましたが、天皇が武士の意向を無視した統治を進めたことで次第に反発し、ついに決別しました。

一方、北条時行にとって後醍醐天皇は、一族を滅ぼした張本人でもありました。鎌倉幕府を滅ぼしたのは足利尊氏の軍勢ですが、それを指揮していたのは後醍醐天皇でした。そのため、時行は尊氏だけでなく、後醍醐天皇の南朝勢力とも対立関係にありました。

後醍醐天皇は、鎌倉幕府の滅亡後も全国の武士を掌握しようと試みましたが、尊氏との対立が深まると、比叡山に籠もるなどして足利軍と戦い続けました。しかし、尊氏が光明天皇を擁立し、北朝を成立させると、後醍醐天皇は吉野に逃れ、南朝を樹立します。ここから日本は約60年間、南北朝時代の動乱へと突入することになります。

足利尊氏との和睦とその後の展開

後醍醐天皇と足利尊氏の関係は、建武の新政崩壊後、激しく対立するようになりました。尊氏は1336年に「建武式目」を発表し、武士主体の新政権を築こうとしましたが、後醍醐天皇はそれを認めず、京都を追われて吉野へ逃れました。これにより、南朝(後醍醐天皇)と北朝(足利尊氏による室町幕府)の対立が確定します。

尊氏は戦乱の中で、南朝との和睦を模索することもありました。特に、彼の死後、室町幕府3代将軍・足利義満の時代には、南朝との講和(明徳の和約)が成立し、南朝側の一部勢力が北朝に帰順する形で和解しました。しかし、南朝の一部はこれを拒否し、しばらくの間、抵抗を続けることになります。

南朝側の武将たちも、この長い戦乱の中で複雑な立場に置かれました。例えば、楠木正成は後醍醐天皇に忠誠を尽くし、足利軍と戦いましたが、湊川の戦いで敗死しました。また、新田義貞は鎌倉幕府滅亡後に尊氏と対立し、南朝側につきますが、戦いに敗れて討死しました。彼らの奮闘もあり、南朝はしばらく存続しましたが、最終的には勢力を失っていきました。

南北朝の対立は、単なる権力争いではなく、武士と公家の統治観の違いや、各地の大名の勢力争いも絡み合った複雑なものでした。その中で、北条時行もまた独自の戦いを続け、最終的には足利尊氏の室町幕府に敗北することとなります。

このように、後醍醐天皇と足利尊氏の関係、そして南朝側の武将たちの動向は、日本の歴史に大きな影響を与え、長きにわたる南北朝の争乱を生み出す要因となりました。

歴史的背景とキャラクターの役割

鎌倉幕府滅亡と北条氏の運命

鎌倉幕府の滅亡は、日本の歴史における大きな転換点でした。1333年、後醍醐天皇の討幕運動が本格化し、新田義貞や楠木正成といった反幕府勢力が挙兵。さらに、幕府に仕えていた足利尊氏も後醍醐天皇側につき、鎌倉幕府を攻撃しました。結果として、鎌倉に立てこもった北条氏の当主・北条高時は一族とともに東勝寺で自害し、ここに約140年続いた鎌倉幕府は滅亡しました。

北条氏は幕府の中心的な家系であり、その滅亡とともに多くの一族が討たれました。しかし、高時の息子である北条時行は命を取り留め、密かに信濃へと落ち延びます。幼いながらも一族の存続を背負うこととなった時行は、やがて「中先代の乱」を引き起こし、鎌倉奪還を果たします。これは、滅亡したはずの北条氏が再び勢力を取り戻そうとした最後の抵抗でした。しかし、足利直義率いる足利軍によって再び敗れ、北条氏の勢力は完全に衰退していきました。

この鎌倉幕府滅亡の混乱は、その後の南北朝時代の激動の前触れとなります。幕府が崩壊したことで、日本の支配構造は大きく揺らぎ、天皇勢力(南朝)と武士勢力(北朝・室町幕府)の対立が本格化していきます。

南北朝時代の勢力図と「逃げ上手の若君」の物語

鎌倉幕府の滅亡後、日本は南北朝時代に突入します。後醍醐天皇は京都に新たな朝廷を樹立し(南朝)、武士中心の統治を目指す足利尊氏は新たに光明天皇を擁立し(北朝)、それぞれが正統性を主張しました。この二つの勢力は全国の武士を巻き込みながら、長きにわたる抗争を繰り広げます。

この時代背景の中で、「逃げ上手の若君」の物語が展開されます。北条時行は、足利尊氏によって滅ぼされた北条家の再興を目指し、信濃の豪族・諏訪頼重の庇護を受けながら再起を図ります。彼の戦いは単なる復讐ではなく、かつての北条幕府の威信を取り戻すための戦いでもありました。時行は何度も足利軍に挑み、鎌倉を奪還するなどの快挙を成し遂げますが、最終的には敗北し、1353年に処刑される運命を辿ります。

しかし、彼の物語は単なる敗者の記録ではありません。南北朝の混乱の中で翻弄されながらも、最後まで戦い続けた彼の生き様は、歴史の中でひときわ異彩を放っています。「逃げ上手の若君」は、そんな北条時行の知られざる戦いと彼を支えた人々の物語を、壮大なスケールで描いています。

「逃げ上手の若君」の相関図を理解することで、物語の背景やキャラクター同士の関係性がより鮮明に見えてきます。北条時行と足利尊氏の因縁、諏訪頼重との絆、南北朝時代の複雑な勢力図など、歴史的な背景とキャラクターの役割を知ることで、作品をより深く楽しむことができるでしょう。アニメや漫画を鑑賞する際には、相関図を手元に置いて、各キャラクターの動きや関係性に注目してみてください。新たな発見や物語の深い理解が得られることでしょう。

まとめ|滅亡から再起へ──北条時行が駆け抜けた動乱の時代

鎌倉幕府の滅亡により、北条氏は歴史の表舞台から姿を消しました。しかし、その遺志を継いだ北条時行は、幼くして一族の存続を背負い、信濃国で諏訪頼重の庇護を受けながら再起を図ります。そして、わずか数年後には「中先代の乱」を起こし、一時的に鎌倉を奪還するという快挙を成し遂げました。

しかし、足利尊氏の弟・足利直義率いる大軍の反撃を受け、時行の軍勢は瓦解。以後も足利政権に対抗し続けましたが、最後は敗北し、1353年に処刑されました。彼の戦いは、滅亡した北条氏の復興をかけたものであり、南北朝時代の混乱の中で翻弄された武士の一人として歴史に名を刻みました。

一方、足利尊氏もまた、室町幕府を築いたものの、弟・直義との対立や南朝との争いに苦しみ続けました。南北朝時代の動乱は60年近く続き、最終的には室町幕府が勝利を収める形で終息しました。しかし、その過程で多くの武士が命を落とし、国全体が長く不安定な時代を過ごすことになったのです。

『逃げ上手の若君』は、この激動の時代を北条時行の視点から描いた物語です。彼を支えた仲間たちとの絆、足利尊氏との因縁、南北朝の勢力争いなど、歴史的背景を理解することで作品の魅力はさらに深まります。相関図や登場人物の関係性を把握しながら、ぜひ歴史の視点からも物語を楽しんでください。

꧁••┈┈┈┈┈┈┈┈••꧂

TVアニメ

『逃げ上手の若君』

第二期制作決定

꧁••┈┈┈┈┈┈┈┈••꧂少年は逃げて

英雄となる―――続報をお楽しみに!https://t.co/vBaAt2Otyu#いざ#逃げ上手の若君 pic.twitter.com/Bos6NeB9pl

— TVアニメ『逃げ上手の若君』 (@nigewaka_anime) October 6, 2024

この記事のまとめ

- 北条時行と足利尊氏の複雑な親戚関係とその因縁

- 諏訪頼重が北条時行を助け、共闘するまでの経緯

- 足利尊氏サイドのキャラクター相関図と内紛

- 南朝側のキャラクターと後醍醐天皇との関係

- 鎌倉幕府滅亡と南北朝時代の歴史的背景

アニメの感想を書く。それが、あなたの「収入」になる時代です。

「このシーン最高だった…」

「このキャラ、○○回で一気に化けたよね」

──そんな感想を、ブログでちょっと書いてみたら

気づけば、月1万円の広告収入になっていた。

さらに、記事を増やしていくだけで、

月3万円、5万円と収益がステップアップ。

AIを活用すれば、更新もラクで、画像も文章も“好きなこと”から生まれます。

いま、アニメ好きの間で話題になっているのが、

ゼロアカという完全無料の副業講座。

✅ アニメの感想・考察・推し紹介 → コンテンツ化

✅ AI×ブログでネタ切れナシ・作業時間1/3

✅ 難しい設定・広告知識ゼロでも大丈夫(全部動画で解説)

もちろん、強引な勧誘ナシ。費用も一切ナシ。

LINE登録するだけで、ブログの始め方・AI活用法・広告収益の流れが一気にわかります。

\ 好きなアニメで、人生をちょっとチート化してみる? /

※LINEでサクッと確認OK。見るだけでも歓迎です