大人気アニメ・ライトノベル作品『薬屋のひとりごと』の魅力の一つが、リアルとフィクションを絶妙に融合させた時代背景です。

作品の舞台である「茘(リー)」は架空の国ですが、そのモデルは中国・唐代をベースに、16世紀の文化や19世紀の科学的知識がミックスされた独自の世界観になっています。

本記事では、『薬屋のひとりごと』が描く時代設定のモチーフや、具体的にどのような歴史要素や技術が取り入れられているのかを、原作者の発言や考証をもとに詳しく解説します。

この記事を読むとわかること

- 『薬屋のひとりごと』の時代背景は唐代がベース

- 16〜19世紀の文化や科学が融合した世界観

- 原作者の遊び心が光る中華風ファンタジー設定

『薬屋のひとりごと』の時代背景は“唐代ベースのファンタジー”

『薬屋のひとりごと』の魅力は、ただの中華風ファンタジーではなく、唐代をベースにした繊細で緻密な世界観にあります。

実在の歴史を参考にしながらも、16世紀や19世紀の要素まで取り入れたその世界は、歴史ファンにもフィクション好きにも刺さる構成です。

ここでは、作中の世界設定の要となる唐代の要素と、どのようにフィクションとして再構築されているかを見ていきましょう。

舞台の国「茘」は実在しない架空の国

作中の舞台となっている「茘(リー)」という国は実在しない架空の国です。

原作者・日向夏氏は、公式ブログやインタビューで「ファンタジーであり、現実の国とは異なる」と明言しています。

ただし、この国の文化や制度は唐代の中国をベースにして構築されており、完全な空想世界というよりは歴史的モデルの上に成り立つ物語世界です。

このような架空国家の設定は、物語に柔軟性を持たせる一方で、リアルさを維持する絶妙なバランスを可能にしています。

時代設定は楊貴妃が活躍した唐代を中心に構成

作者がモデルにしたのは楊貴妃が活躍した8世紀の唐代中期です。

唐代は618年から907年まで続いた王朝で、特に文化・芸術が隆盛した黄金期として知られています。

楊貴妃が皇帝・玄宗に寵愛された745年前後は、まさに唐の全盛期であり、豪華な後宮文化や花街、詩や音楽が花開いた時代です。

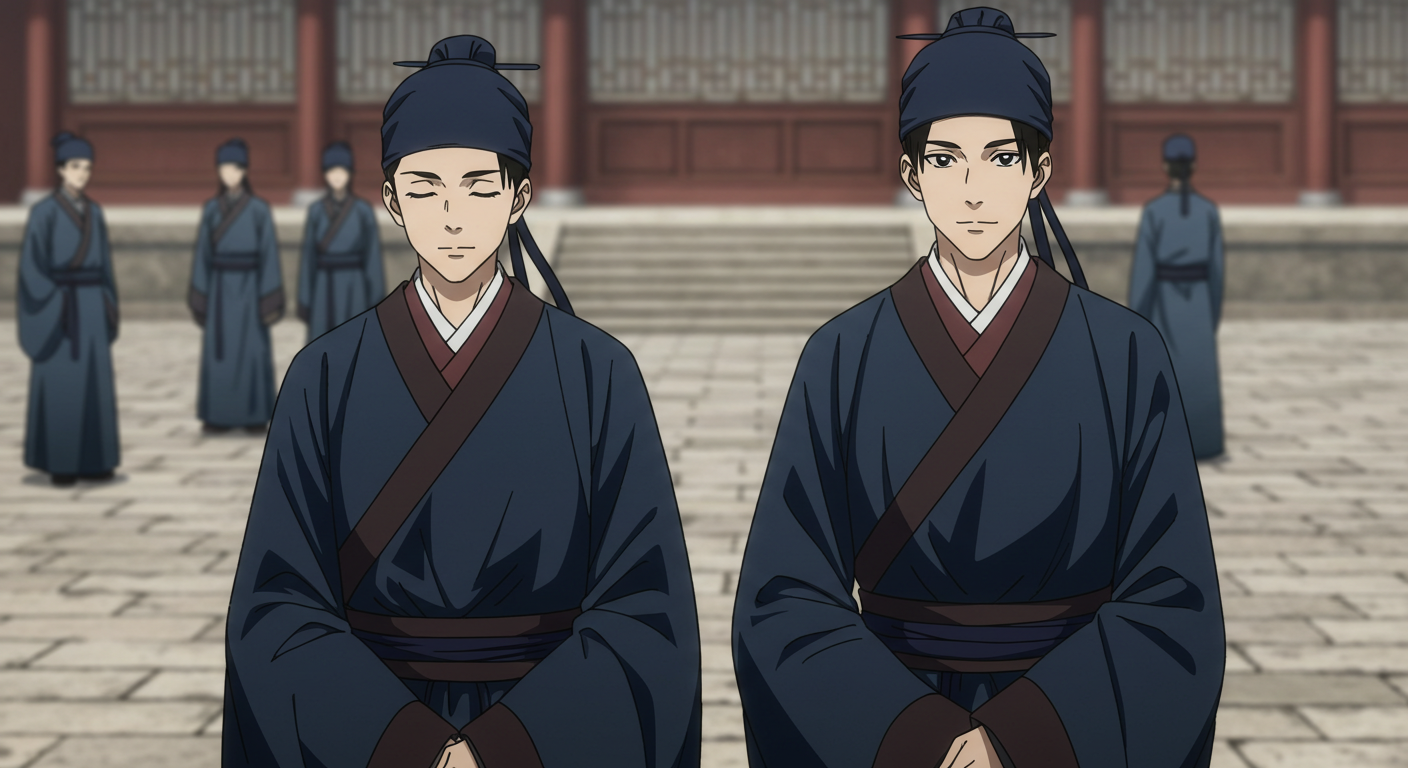

『薬屋のひとりごと』における衣装や建築、宮廷の制度などはこの時代の雰囲気を色濃く反映しています。

後宮文化・衣装・宦官制度も唐代がモデル

作中に登場する後宮文化や宦官制度も、唐代の実際の制度をベースにしています。

猫猫が毒見役を務める上級妃の存在や、宦官である壬氏の役割などは、唐代の宮廷構造そのものと言っても過言ではありません。

また、華やかな衣装や化粧、宮廷内での女性の地位といった要素も、実際の唐代に見られる文化的特徴を取り入れています。

その一方で、完全な時代再現ではなく、設定の自由度を持たせるためにフィクションとしてアレンジされている点も見逃せません。

16世紀の文化、19世紀の科学知識が随所に登場

『薬屋のひとりごと』が他の歴史ファンタジーと一線を画すのは、単に唐代を模しただけでなく、後世の文化や科学的知識を物語に巧みに取り入れている点です。

作者自身が語るように、作品世界には16世紀の文化や19世紀の科学が混ざっており、それが猫猫の推理や事件解決の根幹を支えています。

この“時代のミックス”こそが、本作を単なる歴史劇ではなく、中華ミステリーファンタジーとして成立させている理由のひとつです。

媚薬として登場した「カカオ」は16世紀以降の知識

作中第2話に登場する媚薬の材料として使われた「カカオ」は、16世紀以降に欧州に伝わった植物です。

カカオ自体は古代メソアメリカで栽培されていましたが、ヨーロッパに知られるようになったのはコロンブス以降で、アジアに広まったのもかなり後の時代です。

つまり、唐代にカカオが存在していた可能性はほぼ皆無であり、この描写からも物語が完全な歴史再現ではなくファンタジーであることがわかります。

このようなアイテムの登場は、猫猫の薬学的知識に説得力を持たせるだけでなく、読者にとっても興味深い仕掛けとなっています。

炎色反応やボツリヌス症など、19世紀レベルの医学も

第5話に登場した炎色反応や、第10話の蜂蜜による乳児ボツリヌス症など、作中では高度な化学・医学知識が使われています。

炎色反応は金属元素の識別に使われる分析技術で、化学が確立される19世紀以降にようやく実用化された手法です。

また、ボツリヌス菌の存在が医学的に確認されたのは1976年のアメリカであり、猫猫がこれを推理する場面は、まさに科学の“先取り”と言えるでしょう。

これらの演出は、物語にリアリティと知的な刺激を加える大きな要素となっています。

花火や印刷技術など、時代を超えた道具の数々

さらに、作中では花火や印刷技術の存在が仄めかされる場面もあり、これは唐代よりもさらに後の発明です。

たとえば、花火は火薬技術の応用として14世紀のイタリアで発展したという説が主流ですし、活版印刷技術はグーテンベルクの時代、つまり15世紀ヨーロッパに確立されました。

これらの要素が自然に物語に溶け込んでいることは、作者の知識と構成力の高さを示しています。

読者としては、唐代を舞台にしつつも、タイムスリップしたかのような多層的な世界観を楽しむことができます。

原作者・日向夏氏が語る世界設定の裏話

『薬屋のひとりごと』の世界観は、細部まで練り込まれているように見えますが、実際には作者の自由な発想と遊び心によって構築されています。

原作者・日向夏氏が「小説家になろう」で公開したブログ記事では、この作品の背景にある考え方が率直に語られており、それが作品の“ゆるくて鋭い”魅力に繋がっていることが分かります。

ここでは、そんな作者自身の言葉から見えてくる『薬屋のひとりごと』の設定哲学に迫ります。

あくまで「中華風ファンタジー」、厳密な考証は意識せず

日向夏氏は、『薬屋のひとりごと』について「中華風ファンタジー」であり、歴史小説ではないとはっきり述べています。

確かに作品内には唐代をはじめとした史実の要素が多数見られますが、それらはあくまで“雰囲気作り”のために利用されているに過ぎません。

作者自身が「文化レベルは16世紀、科学は19世紀くらいまで使います」と語っているように、時代考証の整合性よりも物語の面白さやテンポを優先して構成されています。

そのため、読者は「史実と違う」と構えることなく、自由な物語世界として楽しむのが正解です。

仏教がない世界観、でも用語は登場する理由

実は作中世界には仏教が存在しない設定ですが、時折「仏教っぽい用語」が登場することがあります。

これは、作者が「言葉遊びの一環として使っている」と明かしており、深い宗教的意味を持たせているわけではありません。

そもそも『薬屋のひとりごと』の世界は“異世界”に近いものであり、現実の宗教や思想体系をそのまま持ち込む前提にはなっていないのです。

それでも仏教語が使われることで、東洋的な雰囲気や響きが加わり、舞台の“中華風感”が一層深まるという効果もあります。

登場人物の名前や設定に込められた遊び心

名前の設定についても、日向夏氏は「なんとなくで名付けている」と語っています。

たとえば「猫猫(マオマオ)」のような響きのかわいらしさ、「壬氏(ジンシ)」のような気品ある語感は、いずれも感覚的に選ばれている部分が大きいようです。

また、登場人物の外見や癖、性格なども、リアリズムに縛られず、物語を動かすために柔軟に設計されています。

その結果、現実には存在しえないような天才薬師や完璧な美形宦官が自然と存在できる、独特の世界観が形成されているのです。

『キングダム』と比較すると1000年以上の時代差がある

『薬屋のひとりごと』は、よく『キングダム』と並べて語られることがありますが、実は両作品の時代背景には1000年以上の開きがあります。

ともに中国を舞台とし、後宮や宦官といった共通要素が登場するため似ている印象を受けますが、史実に基づく年代をたどると、その違いは一目瞭然です。

ここでは、両作品の時代背景と文化の違いについて解説していきます。

『キングダム』は紀元前、秦の統一が舞台

『キングダム』の物語は、中国の春秋戦国時代(紀元前770年〜紀元前221年)が舞台です。

主人公・信が仕える政(のちの始皇帝)が、各国を平定しながら中華統一を目指す過程が描かれています。

この時代は、戦乱が絶えず、制度も未成熟な部分が多い中で、軍事力と智略がすべてという荒々しい時代です。

そのため、政治体制もまだ形成途中であり、王宮や官制も粗削りな印象が強いのが特徴です。

『薬屋のひとりごと』は唐代(618〜907年)を参考

一方、『薬屋のひとりごと』のモデルは唐代中期(特に8世紀)の宮廷です。

唐は隋の滅亡後に成立し、東アジア全体に影響を与えた繁栄の時代であり、文化や制度が高度に洗練されていました。

後宮制度や官僚制、医学、薬学なども体系化されており、学術と政治、文化が融合した安定期の姿が伺えます。

つまり、同じ「宮廷もの」でも、『薬屋のひとりごと』は制度的にも文明的にも大きく進んだ時代を描いているのです。

両作に登場する「宦官」制度の時代別特徴

両作品に共通して登場するのが宦官制度です。

『キングダム』では、宦官を偽装したロウアイが皇太后と関係を持つなど、政治的陰謀や策略の象徴として登場します。

それに対して『薬屋のひとりごと』では、宦官が後宮の管理や皇帝の信頼を担う存在として描かれ、壬氏のように知性や品格を兼ね備えた人物像になっています。

これは時代が進むにつれて、宦官の社会的役割が“政治の裏の主役”から“行政と宮廷の中核的役職”へと変化していったことを反映しています。

制度の共通性はあっても、その意味合いが異なることで、両作品の世界観に深みを与えているのです。

薬屋のひとりごと 時代背景まとめ:唐代+16世紀文化+19世紀科学の融合世界

『薬屋のひとりごと』は、ただの中華風ファンタジーでは終わらない、“時代のごった煮”が魅力の作品です。

唐代の格式ある後宮を舞台にしながら、16世紀の文化と19世紀の科学を融合させた世界観は、他に類を見ないユニークさを放っています。

ここでは、これまでの内容を踏まえ、その特異な時代設定の魅力をあらためて振り返ります。

歴史ファンにもSFファンにも楽しめる“ごちゃまぜ感”

本作は、歴史ファンが喜ぶ唐代の宮廷文化や制度のリアルさと、SF・ミステリーファンが惹かれる科学知識に基づく謎解き要素の両立を実現しています。

その結果、読者層は幅広く、アニメファン、小説読者、歴史好き、推理好きと多岐に渡っています。

ときに違和感を感じるような近代科学の描写も、「この世界だからこそ」と納得できる柔軟性があるのが大きな強みです。

時代考証の正確さよりも“面白さ重視”の設定が魅力

原作者が一貫して語っているのは、「あくまで物語を楽しんでほしい」というスタンスです。

実際、時代考証に忠実であることよりも、キャラクターの個性やストーリーの面白さを優先して構成されており、それが読者を飽きさせない理由のひとつになっています。

歴史を下敷きにしつつも、事実に縛られないからこそ描ける世界――それが『薬屋のひとりごと』の魅力なのです。

今後も、猫猫の活躍とともに、この“時代の混沌”を楽しむ視点を持てば、さらに作品を深く味わえるはずです。

この記事のまとめ

- 舞台は唐代風の架空の国「茘(リー)」

- 時代設定は楊貴妃がいた8世紀がモデル

- 宦官制度や後宮文化など唐代要素が色濃い

- カカオや花火など16〜19世紀の知識も登場

- 医学や化学描写は近代レベルでSF的魅力も

- 原作者は「中華風ファンタジー」と明言

- 仏教は存在しない設定だが用語は登場

- 登場人物の名前や性格にも遊び心が満載

- 『キングダム』とは1000年以上の時代差

- リアルとフィクションが絶妙に融合した世界観

アニメの感想を書く。それが、あなたの「収入」になる時代です。

「このシーン最高だった…」

「このキャラ、○○回で一気に化けたよね」

──そんな感想を、ブログでちょっと書いてみたら

気づけば、月1万円の広告収入になっていた。

さらに、記事を増やしていくだけで、

月3万円、5万円と収益がステップアップ。

AIを活用すれば、更新もラクで、画像も文章も“好きなこと”から生まれます。

いま、アニメ好きの間で話題になっているのが、

ゼロアカという完全無料の副業講座。

✅ アニメの感想・考察・推し紹介 → コンテンツ化

✅ AI×ブログでネタ切れナシ・作業時間1/3

✅ 難しい設定・広告知識ゼロでも大丈夫(全部動画で解説)

もちろん、強引な勧誘ナシ。費用も一切ナシ。

LINE登録するだけで、ブログの始め方・AI活用法・広告収益の流れが一気にわかります。

\ 好きなアニメで、人生をちょっとチート化してみる? /

※LINEでサクッと確認OK。見るだけでも歓迎です